先日、中国共産党の第19回党大会が開かれ、その後の一中全会で新たな政治局常務委員の顔ぶれが発表されたが、それとはあまり関係なく、このところ、「中国崩壊論」がらみの記事で2回ほど取材を受ける機会があった。野嶋剛氏によるNewsPickの記事「中国経済崩壊論の問題点」(有料記事)および、高口康太氏によるNewsWeekの記事「中国崩壊本の崩壊カウントダウン」である。

ただ、私は狭義の「中国崩壊本」すなわち、何らかのリスクが顕在することによって近いうちに共産党政権が倒れることを予言する書籍にはあまり関心を持っていない。むしろ最近注目してきたのは、より新しいタイプの、GDPの水増しが深刻なレベルであり、実際のGDPは公式統計の3分の1程度である、といった主張を展開する、いわば「中国経済成長まぼろし本」ともいうべき一連の著作である。私がこれらの著作に関心を持つのは、いわば自分の守備範囲内なので、より議論のアラが見えやすいということもある。また狭義の「崩壊本」が共産党政権が倒れないという「事実」で反証され、影響力を失っていくのに対し、過去の具体的な数字の「客観的な検証」というスタイルを取っている「まぼろし本」は、経済学に関する一定のリテラシーを持った層にも受け入れられ、比較的長期間にわたって影響力を持っていくかもしれない、という自分なりの危機感もある。

その中の一つである高橋洋一氏の『中国GDPの大嘘』については昨年このブログで批判しておいた(「中国の経済統計は本当にデタラメなのか?(上)、(下)」)。そして今回の二つの記事において上念司氏の『習近平が隠す本当は世界3位の中国経済 (講談社+α新書)』についても簡潔にだが、批判的に言及しておいた。

「データマン」によるネット記事の無断引用が指摘された高橋洋一氏に比べ、上念氏が中国経済についてよく勉強していることは本書を読めば明らかだ。また、同書には何か所か私のブログ記事への言及もある。そのことを考えれば、単に名前を挙げてdisるだけでなくどこがおかしいかをきちんと指摘しないとフェアな姿勢とは言えないだろう。というわけで、以下同書の記述について問題だと思う点を指摘しておきたい。

財政収入とGDPの関係性

総じていえば、同書は中国経済についての断片的な情報は確かによく集めているものの、体系的な理解を欠いたままとにかく中国経済はダメだ、というイメージが先行しているために、極端な一部の事例からバイアスのかかった全体像を描く、という典型的なパターンに陥っている。

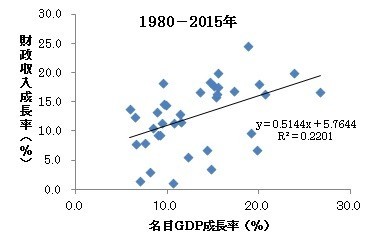

以下、いくつかその例を挙げていこう。例えば、同書の第3章124ページの図表21では、名目GDP成長率と税収の伸び率相関係数が低いことをもって統計の信頼性が低い根拠としている。たしかに1980年以降のデータを採ると両者の相関は非常に低い(下図参照)。

ただ、ここで忘れてはいけないのが、中国では、1980年以降大きな財政制度の改革を何度か経験してきたということだ。たとえば、1980年代に、それまでの中央集権的な財政システムから一転して地方分権的な地方財政請負制への改革を行って以降、国家財政収入の対GDP比率が年々低下を続けてきた(図)。

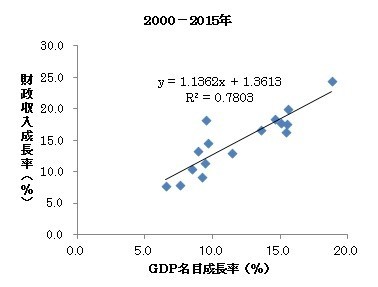

その後、1994年に中央と地方の財源を分けて徴収する「分税制」を採用してからは次第にGDPに占める財政収入の比率は上昇し、近年ではその比率はほぼ安定してきている。このような大きな構造的な変化を経験している以上、1980年代から近年までというスパンを採った場合に、GDP成長率と財政収入の伸びの間に安定した関係が存在しないのはむしろ当然である。しかし、2000年以降のデータを採れば(下図)、名目GDP成長率と財政収入の成長率の間には安定した関係が存在していることがわかる。「分税制の導入まで財政収入のGDPに占める比率は低下を続けていたが、制度改革によって反転した」という情報を知っていれば、「財政収入の伸び率とGDPの伸び率が相関していない」という一見「おかしな」現象に直面しても「だから中国のGDPは公式統計の3分の1だ!」という極端な結論に飛びつかなくてもすむ。

極端な事例から全体を推し量ることによるバイアス

もう一つ、第1章の図表7(51ページ)では、中国の実質GDP成長率と名目の輸入額の伸び率の相関を示した上で、それが他国と比べて低いことが指摘されている。中国以外の国の状況については私は全く分からないのだが、確かに中国の輸入額の対前年比は非常に変動が大きいので、安定的に推移している実質GDP比率との相関は低くなる。

だが、実質GDPの変動はやはり輸入総額ではなく輸入数量と比較したほうがよいだろう。上の図は四半期ごとのGDPと輸入数量の対前年比成長率を比較したものである。一見して分かるように輸入数量はリーマンショック後の2009年の第1四半期に約17%、そして2015年の第1四半期に約8%と大きな落ち込みを見せている。それに対して実質GDPの方はそこまでの落ち込みを見せておらず、この時期の成長率が若干過大評価されている可能性を疑わせるものとなっている。

ただ、やはり図を見れば明らかなように輸入数量の方はGDP成長率に比べてはるかに大きく変動しており、リーマンショックによる落ち込みからの回復を示した2010年の第1四半期では対前年43%の伸びとなっている。この大きな伸びの方もGDP成長率にはそれほど反映されていない。これらの極端なケースを除けば、両者はトレンドとしてはほぼ同じ動きをみせていると言っていいだろう。そのことを考えれば、上図に示された輸入数量と実質GDPとの関係は、後者の成長率が一時的に過大(過少)評価されることがあっても、中長期的にはむしろ経済の実態をよくあらわしていることを意味しているのではないだろうか。

また、同じく第3章の106頁から114ページでは、約80万社の工業企業の財務データを用いて、産業ごとの「ゾンビ企業」の比率を推計した中国人民大学の研究チームの論文について、いくつかの上場企業について深刻な粉飾決済が行われたことが明るみになった、という報道を根拠に、「この結果は信用できず、実際はゾンビ企業の比率はもっと高いに違いない」と結論付けている。

中国の株式指標は実際の業績を反映していないことはよく知られた事実だし、上場企業の一部にも、粉飾決済があることは事実だろう。が、言うまでもないことだが、80万社ある工業企業のデータベース(全工業企業の90%をカバー)を用いた実証分析の結果が信用できないものだ、と言い切るためには、その中のほんの一部(約3千社)である上場企業の、そのまたほんの一部の企業でひどい粉飾決済が行われていた、という例を挙げるだけでは不十分だ。全体のデータのうちどの程度の割合で粉飾決済が行われているか、それなりの根拠を示さなければならないはずだが、この本で紹介されているのは基本的に「こんなひどい例もある」という事例の報告でしかない。そもそも、上場企業は財務諸表の公開が義務付けられているからこそ利益などを粉飾するインセンティブも生まれるが、非上場企業には基本的にそういうインセンティブは存在しない(むしろ、課税逃れのため利益を過少に見せかけるインセンティブがある)。これでは、データベース全体が使いものにならない証拠にはならないだろう。

またこの問題を議論する際にもう一つ押さえておかなければならないのは、国有企業改革を断行すべきか、ということは、政権内部でもかなり意見の分かれるテーマだ、ということだ。そして、中国人民大学の研究チームが発表したこのペーパーは、明らかに国有企業改革が喫緊の課題だ、というガチガチの「構造改革派」的な問題意識の下に書かれたものである。ということは、このペーパーの著者にとってはむしろ「ゾンビ企業」に関する実態を隠ぺいする、つまりそれほど深刻ではないように見せかけるインセンティヴはほとんどない、ということである。もちろん、だからこの研究の信頼性が高まるというものではないが、このことはやはり踏まえておいたほうがいいのではないだろうか。

さらに、「ゾンビ企業」の判断は景気によっても大きく左右される。景気が悪ければ当然「ゾンビ企業」の数は増えるが、それは個々の企業の責任というより景気の悪さによる売り上げの減少や、デフレによる債務残高の増加によってもたらされたものかもしれない。私は、2016年以降中国経済の景気が上向き、マイナスが続いていた生産者物価指数(PPI)もプラスになるという状況の下で、このペーパーで示されたよりも「ゾンビ企業」の状況は改善されたはずだ、と考えている。上念氏もリフレ派ならば、こちらの効果の方をもう少し評価すべきではないだろうか?

次のエントリでは、同書の中のより問題の多い記述についてとりあげることにしよう。